音質改善の例

改訂履歴

2009年3月 改定

目次

3.音質改善の例

3.音質改善の例

3−1.電源

3−2.CDプレーヤー

3―3.ピンケーブル

3−4.SP

3−4−1.改善内容

3−4−2.SPまとめ

3−4−3.失敗談、等

3−5.アンプ

3−5−1.メイン

3−5−2.プリ

3−5−3.AD

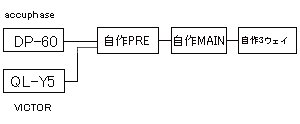

私の装置

以下に実施してみた経験事例等を示します

3ー1.電源

基本:

・コンセントはできるだけノイズの少ないところから取ります。

特にCDプレーヤはノイズを出すにもかかわらず電源から入るノイズにも弱く,

換気扇やパソコン、赤外線電気ストーブと一緒のコンセントから取ると音が悪くなりました。

・市販のスイッチ付ノイズフイルタ付きタップを使用すると音の鮮度がおちました。

この原因の1つはスイッチの接点による音質劣化が原因と思います。

又ノイズフイルタの遮断周波数が低すぎて音に影響する点もあると思います。

(MJで安井氏の記事で遮断周波数が200KHz以上くらいが良いとのこと。)

スイッチもノイズフイルタも無いものを使用するのが良いでしょう。

・コンセントは2個口程度のものが無難です。

・私はインフラノイズのAD7(フェライトコア;遮断周波数200KHz)

を電源コードに通してCDとプリアンプの電源に入れていています。

これでベールをはいだようにクリアかつダイナミックな感じで、違和感も

少なくなりました。CDとプリアンプのみフイルタを入れています。

3−2.CDプレーヤー

私はAccuPhaseのDP-60を使用しています。

DP-60購入前はADプレーヤを使用していて,それなりに音楽を楽しんでいましたが,

CDを導入して最初はダイナミックな音に魅了されましたが、しばらくすると高音が耳につ

き音楽が楽しめなくなり、長い苦悩の日々が続きました。

多くの対策の結果、10年以上もかかりましたがCDから柔らかく自然な音が出せる様になりました。

この音質劣化の原因はCDだけでなく多くはスピーカー(SP)にあり、アンプにも

対策が必要でした。

CDで音楽を聴いた時に音のきつさを感じている場合は,

同様に改善する可能性があると思います。

以下に実施した方法を示します。

・電源は色々ためした結果、上記インフラノイズのAD7のみとし、2個口コンセントから

取った。

・CDのインシュレータをスパイクタイプの山本音響工芸のPB―15に変更。

高音のきつさがとれ,中低域が良く出る様になりました。

これは1個560gもあるものです。

スパイク足は外部振動の伝えにくさとCD駆動を支える事を両立している点で効果が

高いと思います。

スパイクの受けには従来はアフリカ黒炭の板を真ちゅう板にすると大きく改善しました。

やはり木では無理で金属が良いと思われます。

・CDとプリアンプ間のピンケーブルはグランドにLを入れノイズ対策(下記ピンケーブルを参照)。

・CDの底板を木材で補強するとしっかりした低音が出る様になった。

・CDの天板と底板の内部側に銅箔を張ると、異音が少なくなり自然な音になった。

・スピーカはグラスウールを全面に入れると音がつまった感じで音楽がつまらなく

抜くときつさが増しうまくいきません。鳴るところに板を貼り鳴き止めできつさ

を取り、グラスウールを減らすことできつさが無く生き生きとした音になりました。

・メインアンプやプリアンプのノイズ対策により違和感が無くなりました。

・プリアンプのボリュームのアッテネータ化により音量を下げても生き生きとした音が

出る様になりました。

・SP後ろや横等の吸音や反射を適切に行う等で左に寄っていた定位が正常な位置に近づき

又きれいで歪の無い響きが出る様になりました。

3―3.ピンケーブル(自作)

最初はCDのノイズ対策のためCDとプリ間にアースにフェライトコアを入れたローパス

フイルター付きケーブルを自作して入れてみると違和感が改善されました。

効果があったのでプリとメイン間のピンケーブルにも入れてみました。

これは機器間の電源ノイズや高周波ノイズを低減する目的で入れています。

・ピンケーブルは日立のSAX−102の2芯シールド線を使用しています。

2芯シールドピンケーブルに太いアースを追加しています。

この太いアースにフェライトコアを挿入する事で低周波は太いアースで接続し,

高い周波数がアースを伝わって流れ込まない様にしています。

このケーブルは簡単な構造の割には,改善効果が大きく,音場が透明・繊細になりました。

・従来は各機器のアース電位をテスターで測り極性を合わせ効果はありましたが、上記ケーブルで

さらに改善されました。

・従来はピンケーブルのコネクタ部には接点液の熱研SETTENー1を付けていましたがやめました。

これは炭素の微粒子入の油(スクアラン)で黒い液体です。

付けた時は,しばらくすると音がクリアに低音がしっかり出る様に思いましたが、

何年か放置すると炭素がこびりついて音が悪くなりました。

・プリアンプの出力を金メッキの安いものから真鍮に金メッキのがっしりしたものに交換

すると音がしっかりして低音も出る様になりました。

・半田付けは和光テクニカルの無鉛半田を使うと色付けの無い自然な音だったので、

常用しています。

3−4.SP(自作)

3−4−1.改善内容

現状のSPは自作で中音はFostexのフルレンジF120A、高音はFostexのソフトドームの

FT57D、低音はVICTORのSX-3のウーハーを使用しています。

ネットワークはすべて6dB/oct正相で接続しています。

F120Aの箱はFostexのE122,TWは箱の上に置きリニアフェイズ化しています。

クロスは2500Hzと300Hzです。

F120AとSX-3にはインピーダンス補正を入れています。

YAMAHAスーパーウーハYST-SW160ありますが,使用していません。

【TW】

TWは強度と重量のある取り付け台を作成し、満足な音が出る様になりました。

(強度対策)

・TWは桧の5cmの板に付け,さらに厚い板と鉛のつけ反動を受け止めている。

・TWはガタが無い厚い板の台の上に乗せている。

(反射対策)

・TWの側面はRをつけて角からの反射音を抑えている。

又TW前面のF120Aの天板にスポンジゴムを置き反射を抑えている。

(歪対策)

・TWのアッテネータはトリテックの抵抗を使用,従来はFostexのR80Bアッテネータの

鉄カバーをはずしたものを使用していた。

ATTは5dB。鉄カバーをはずした方が音がクリアであった。

【MD】

中音はF120AをFostexのE122の箱に入れています

以下の対策をすることで自然で美しい音が出る様になりました。

・F120の前面には板を貼り鳴き止め。

従来はコルクシートをはり,きつい音が少なくなったが、これをやめ

前面のたたいて響くところにレゾナンスチップを貼って改善していた。

・F120Aの台はタオックのSPベース(円形で小型のもの)を3個使用しガタを無くしている。

ー>立ち上がりの良い音になった。

(音質調整)

・F120Aのグラスウールを裏板と側面片方と上板に入れてほぼ全面の7割程度。

ー>全面にいれると生気のない音になる。

*グラスウールは、主に1KHz以上に効き、これ以下にの吸音率は低いので、

使いすぎはこもった音になる。

(箱鳴り対策)

・又F120A上面には,鉛板を置いている。もや付きが少なくなる。

(配線対策)

・SPとメインアンプ間の配線は1m以下として,バイワイアリング化。

(接点対策)

・SPケーブルの先端は一般的な圧着端子を付けて接触不良を防止。

・特に何万もする高級ケーブルは必要無いと思います。短い事と安定した接触は重要です。

先端処理をきちんとしないと,表面の酸化でだんだん音が悪くなります。

(位相)

・TWとF120Aは正相接続。逆相もためしましたが,違和感がありました。

やはり6dBでは正相です。

【WF】

低音は低音はVICTORのSX-3のウーハーをタオックのSPベースの上に乗せています。

3−4−2.SPその他

その他音質改善対策として以下を実施しています。

・各ユニットはガタが無い様にして、ユニットの反動を受け止めます。やわだとボケた

音になります。

・吸音材は適切な量に鳴るように聞きながら調節します。多すぎるとつまらない音に、

少なすぎるとキンキンした音でした。

・各コーナーはラウンドとして角での反射を押さえると、違和感が少し取れました。

TW前面下の吸音をしないと違和感がかなりありました。

・中音箱の天板に重しをするとキンキンした音が改善されました。

・ネットワークは12db/octも試しましたが、6db/octが自然でした。

・SPケーブルは先端処理が重要、圧着にすると長期使用でも劣化が無く違和感も

感じられずお勧めです。

3−4−3.失敗談、等

・CDで高音のきつさを抑えるために、SPの吸音材を必要以上に入れた場合、

聞き易くなりましたが、ボリュームを大きめにしないと満足できない音になりました。

この状況では長く音楽を聴いている耳が疲れを感じました。

根本対策は最近の音質改善を参照ください。

・CDで高音のきつい場合にSPやアンプのクオリテイを上げると、

CDのきつさがもろに表れ、音楽を楽しめなくなった時があります。

これが悪い方向と勘違いしない様に問題点の可能性の範囲を広くもっておく事が

重要と感じました。

CDの場合ヘッドホン等で聞いてみるのが簡単ですが、DP-60にはヘッドホン出力が無いので、

カセットデッキのヘッドホン出力でモニタ機能を使って確認しました。

・結果的にはCD装置だけでなく、プリアンプ、SPの対策によりくつさが取れ

自然な音になりました。

3−5.アンプ

3−5−1.プリ

黒田式MC用プリ(ラ技1983年2月号)のフラットアンプをFETソースフォロワに変更したものです。

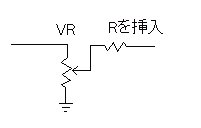

・CD―プリ間にCR型ローパスフイルタを挿入(自作での対策)

遮断周波数を390PFと信号に直列に820Ωを入れています。

これで500kHz以上がカットされます。CR型ローパスフイルタ挿入で

高音のきつさが少しとれ繊細さも少し出る様になりました。

・ボリュームの後に抵抗を挿入

ボリュームを絞った時でも音が生き生きと鳴る様になりました。

3−5−2.メイン

自作オリジナル設計のA級BTLで出力段はMOS−FET、チョークインプット電源です。

詳細は別途。

3−5−3.AD

VICTORのQL-Y5を改造して使用しています。

以下作成中

TOP

KUROのホームページ

リンクはフリーです。