効果のあった音質改善

15.DAC入力にパルストランス '11-10-09

DAC入力にMJ10月号の記事にあるムラタDA101Cパルストランスを入れた。

音像定位が決まりピントがシャープになる。

ジュリアード弦楽四重奏団のモーツアルトの合奏の押し出しがすばらしい。

いままで今ひとつであったピノックのバッハのチェンバロ協奏曲が

楽しく聞ける様になった。

DP-60のSPDIF出力にはパルストランスが入っているが

それでも効果は歴然。

なおパルストランスはDAC内の入力に追加した。

14.DACその後 '11-07-03

DACはその後も良い、低音の押し出しもすばらしい。

問題といえば空気清浄器や扇風機等の電源を

切っておかないと弱音の響きがで無いことくらい。

13.DAC完成 '11-01-01

DACのローパス2段目の抵抗の調整と、

-出力側の抵抗を調整してDACが完成した。

弱音の響きが多いガーデイナーのバッハのカンタータや

弱音の多いバーンスタイン、ベルリンフイルのマーラ9番等が

すばらしい。

残響音が弱音がよく聞こえ、生の演奏を聴いている様だ。

また金管のハッとする様な音は今まで生でしか聞けなかったもの。

これほど変わるとは思わなかった。

12.DAC基板固定 '10-12-18

DACの基板をシャーシに取り付けた。

シャーシの加工は空気穴が多く大変だった。

音を出すと乾いたひどい音。

何が原因か色々検討した。

ここで底板を補強すると一点して前より良い音になった。

目の前で演奏している様な音。

思わず色々な曲を聴いてみた。

今回の様に1箇所改善すると、音が悪くなる事がある。

ここで落ち着いて対応することが大切。

11.DAC完成まじか '10-12-06

現在製作中のDACで音を出した。

すばらしい音が出たので、製作を中断して聞き入ってしまった。

デジタル部はCS8416とPCM1794×2で金田式DACと回路は同じであるが、

アースは銅箔で低インピーダンス化している。

定電圧電源は金田式。

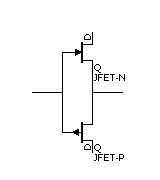

IV変換はベース接地、これをプッシュプル・ソース・フォロワで受け、

次にローパスは差動増幅2段の+プッシュプル・ソース・フォロワのNFB

アンプで受け出力している。

部品集めは昨年の5月なので、1年半もかかっている。

途中で長い中断が何度かあった。

今回の製作のためにオシロと温度調節付半田ごてを購入した。

現在はシャーシーにユニットを取り付け中。

完成はまだ少しかかりそう。

10.発信器を買う '10-10-21

発信器を買った。 インステックのGAG-810である。

計測器ランドで安くしていたので購入した。

まだオシロで出力を確認しただけであるが、

波形も操作も問題無い。

9.オシロを買う '09-10-25

ついにオシロスコープを買った。

インステックのGOS-622Gである。

オシロはアナログかデジタルか、PC接続タイプか迷いに迷った。

結果的には比較的安価で必要な測定が確実にできるアナログにした。

アナログの欠点は図体が大きいことで、置き場所に困るが性能優先で決めた。

次に機種で悩んだ。岩通やTEXIOは高いし、カスタムは安いが

プローブが付いているか不明で、性能も不明である。

しばらく探していると計測器ランドでGOS-622Gを見つけた。

面構えもよく、1mV/DIVレンジがあり高感度で良さそう。

操作面の様子やスペックから、これはAアンドDのAD-5131Dと

同じ様である。値段はGOS-622Gの方が少し安く計測器ランド

は計測器では一番安心そうであり、HPにある取り説を見ると

2年保障とのこともあり、GOS-622Gに決めた。

インステックは高価なデジタルオシロ等多くの機種を出している。

使ってみると操作が自然でレンジの切り替えも軽快で良い。

買ってから気づいたが、GOS-622Gは操作面の様子やスペックから、

リーダーのLS8022と同じと思われる。

なおGOS-622Gは台湾で製造されている。

8.低音の長い話 その2 '09-10-25

前回書くのを忘れたが、現状のシステムでも満足している

原因に、メインアンプがA級BTLであることが影響して

いると思う。

A級BTLでは、電源の電流を信号によらず一定にすることができる。

このため電源のレギュレーションが影響しなくなり、ダイナミック

な音を出す事が可能になる。

高価なACケーブルやタップを使用しなくても済む点は

大きなメリットである。

届いて早速テストCDでサイン波を出してメイン出力をオシロで見た。

当然であるが20KHZまで正常に増幅されている。

左右CH同時に見れるのも良い。

やはりテスターのみとは段違いである。

次に発信器がほしくなった。

8.低音の長い話 09年9月記載 '09-9-20

最近は装置の音が安定しているが、ここまでには長年の紆余曲折があった。

若い頃は特に低音にあこがれてJBLのスタジオモニターやExclusive等の

38cmダブルW+ウッドホーンのシステム等にあこがれていた。

これらは費用や部屋の大きさから無理なので、ヤマハの小型スーパーウーハ

を使ってみたこともあった(今は置き台になっている)。

結果的には良質の低音を出していれば、重低音は少なくても

音楽を十分楽しめることが分かってきた。

現在は25cmの密閉型Wを使用していて、これで十分と思っている。

良質の重低音を6畳程度の部屋で出すのは、通常は困難なので

まず重低音無しで音楽を楽しめるシステムを作るのが

良い様に思う。

7.一時反射対策その2 09年5〜9月実施 '09-9-20

最近は装置の音が安定しているが、SPの間にあるADの上に大きなCD箱を置くと

音が痩せてつまらない音になった。

また左のSP横に小さな台を置くとやはり音が痩せてつまらない音になった。

SP周りに不用意に物を置くと音質劣化する場合があり注意が必要である。

6.一時反射対策 09年2〜5月実施 '09-6-14

最近は装置の音が安定しているが、小音量のCDでは不満を感じることがあった。

そこでリスナー左の箪笥の耳の高さに帽子をかけると音場が少し自然になった。

さらにSP前のリスナー斜め手前床に5〜10cm高さの角材等を並べ音を拡散させた。

この結果音が自然に響き、小音量のCDでもリアルな音場になった。

この効果は予想していたより大きかった。

吸音より拡散が良い様に思う。

5.テーブルタップの改良 08年5〜6月実施 '09-2-15

CDのテーブルタップをACコードコネクタ(延長コネクタ)に変更した。

もともとCD用のテーブルタップはCDしか使っていなかった。

コネクタは松下電工のWH4615で150円くらい。

このコネクタとプラグをゴム板の付いた板で挟んで上に石ブロックで重しをした。

この結果音が柔らかく、かつ低音が響き音場も出る様になった。

特にバイオリンが良くなった。

あまりに良かったので、プリアンプとメインも同様にテーブルタップを

このコネクタに変更し板にはさみ重しをした。

この結果リアルでダイナミックになった。

なお従来のテーブルタップは松下電工のホームセンタに売っているコンセント(WK1021W)を使用していた

これは松下電工のホスピタルグレードのコンセント(WN1318)とプラグ(WF5018)

より音が良かったものである(ニッケルメッキが悪いのでは)。

経験的にテーブルタップ(コードコネクタ)もプラグもコンパクトで導体も小さく

鳴きが少ないないものが良く、この点でコードコネクタが一番良い様に思う。

なおプラグは松下電工のWH4015PKで120円くらいのもの。

4.スピーカーのネジ締め 08年10〜11月実施

TW(FT57D)の金網を取り除いているが、この金網内のネジを閉めなおした。

以前気まぐれでこのネジを緩めたらビリツキが出たので、少し調整して

ゆるく締めていたものを、床に置き水平にして、一旦4本共緩めてから

対角を同時に少しずつ締めていった。この結果びりつきも無くなり

リアルでダイナミックになった。

この作業中にこのネジを緩めすぎて一度内部ユニットが下に半落ちしてネジ2本が外れてしまった。

別の長いネジで引き込んで事無きを得たが、このネジは緩めすぎに注意が必要である。

又F120Aを箱に取付るネジも一旦4本共少し緩めてから、やはり対角同時に少しずづ締めなおした。

この結果低音が出るようになった。変化は大きかった。

ネジ締めは重要であることを再認識した。

3.スピーカーBOXの鳴き止め対策 07年9〜10月実施

現在使用しているスピーカーのスコーカーはFOSTEXのF120Aを

FOSTEXの箱に入れたものを使用している。

この箱は板がやや薄く良く鳴る部分があるため鳴き止めに板を貼り付けた。

これできつい音が減り音のにごりも減ったが、ややつまった薄い音になったので、

グラスウールをいくらか抜いた。

この結果音がリアルになり、今まで聞こえなかった音が聞こえてきた。

2.プリアンプのバッファーを変更 08年9月実施

プリアンプのバッファーを従来の定電流負荷ソースフォロワから

0バイアスソースフォロワに変更した。

従来の回路はFETの定電流回路の使い方の問題もありDCドリフトが

大きかったので、2SK170、2SJ74の0バイアスソースフォロワに変更した。

実際には右CHはコンプリペアが良くそろているため0バイアスと

できたが、左CHはDC電位が7mVほどあったのでソースに抵抗とVRを入れた。

この結果電源ON時のドリフトや季節で室温によるDCドリフトが気にならないレベルになった。

音は繊細で低音も出て高音も美しくなり、こちらの方が本来の音に近いと思います。

但しRやCもオーデイオ用に変更したので、回路の変更のみの影響は不明です。

この回路は簡単で作り易くドリフトも小さく音も良いと3拍子そろった回路です。

1.プリアッテネータの導入 08年8月実施

プリアンプのボリュームをアッテネータ(ATT)にしました。

今回ATTを導入するまで、ATTでこんなに改善効果が大きい

とは思っていませんでした。

その理由は今までのアルプスのデテントボリュームはその前につかっていた

ボリュームよりかなり音が良かったのと、前回ATT化した時に音が

悪くなり元に戻したことが大きく影響しています。

ちなみに前回ATT化で音が悪かった原因は安いカーボン抵抗を

直列接続する回路であったことが原因と考えています。

こんな経緯もあり、今回はオーデイオ用の抵抗を使い、抵抗の直列接続

を避ける回路としました。

最初はLパットタイブを考えましたが、ロータリースイッチが4連となると

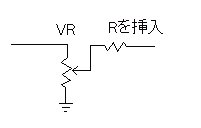

現状のプリアンプには収まらないので、出力点からアースする抵抗を切り替える

方式としました。

この方法だと信号はロータリーSWの接点を通らなく、ロータリーSWが2連で

済むメリットがあります。

欠点としては、入力インピーダンスがSWの位置で変わってしまうことが挙げれらますが、

入力側に使用した抵抗は22KΩで、入力インピーダンスは最大でも70kΩに

設定したので、実用上劣化は認められませんでした。

手持ちの岩通のロータリースイッチを使用し、抵抗はデールCMF−55です。

2連ロータリースイッチなので配線には配慮が必要ですが、現状プリに収まる

サイズで、抵抗の本数も少ないので費用もあまりかかりません。

ちなみに信号に直列に入る抵抗は音質劣化の少ない抵抗を使う必要がありますが、

出力点からアースする抵抗は、一部安いカーボン抵抗を使用しても良い音で

鳴っています。

従来ボリュームで1/10に絞るとベールのかかった音でしたが

ATTにするとリアルな音でなっています。

・ボリュームの後に抵抗を挿入(ATT化前に実施)

ボリュームを絞った時でも音が生き生きと鳴る様になりました。

TOP

KUROのホームページ