3.PC

3−1.静音PC

3−2.音の良い再生ソフト

3ー3.CD読込はエラーに注意

3−4.保存メデイアはSSD

3−5.再生時の配慮

[番外] ハイレゾとCDはどれくらい違うのか

[番外] CDプレーヤー、ネットワークプレーヤーとの選択

[番外] アナログとデジタルの音の特徴

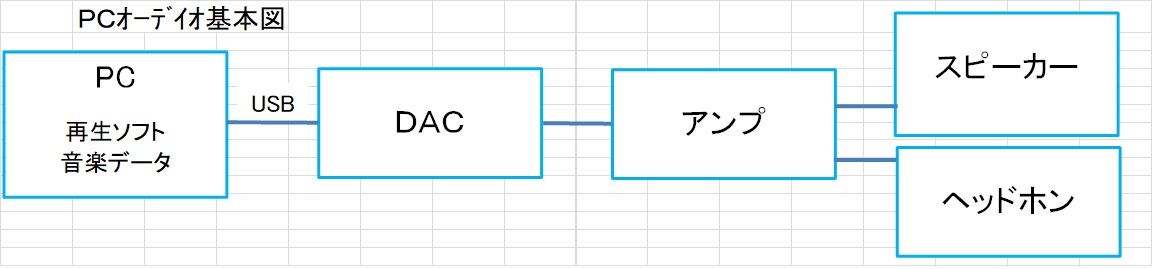

1.PCオーデイオはノイズ対策が不可欠

PCはノイズが多く、対策が不可欠です。DACやアンプもノイズの影響を受けます。AC電源系とUSB系に分けて記載します。

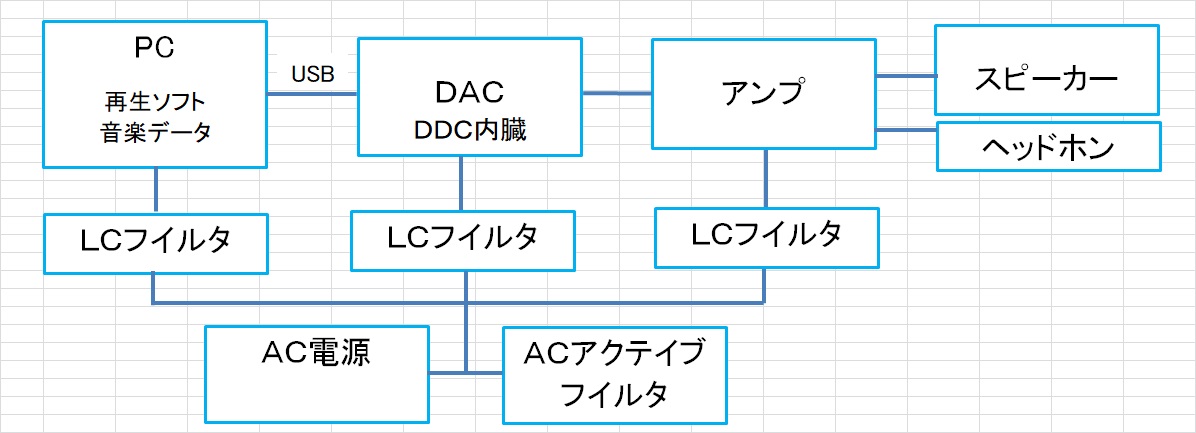

1.1 電源ノイズ対策

【概要】

PCはAC電源にノイズを出すと共に電源からノイズの影響を受けるので、電源にノイズフィルタが必要です。

DACやアンプの電源もノイズフイルタが必要でした。

未対策の場合は、

まずはアクテイブノイズフイルタを1つ電源にいれて、

そこからオーデイオ器機とPCをとって試してみるのが良いと思います。

次にPCにLCタイプのノイズフイルタを入れて、

オーデイオ系にPCが影響しない様にするのが良いでしょう。

【実践内容と解説】

以前から、他の装置からのノイズを受けない様に 個々の器機に自作のLCタイプのノイズフィルタを入れていましたが、

電源対策は十分ではありませんでした。 弱音がききづらく、昼は音が悪い事が多くありました。

なお、電源はオーデイオ系とPC系を分けています(PC系からのノイズを受けない様に)。

その後、アクテイブノイズフイルタ(iPurifier AC)を、

オーデイオ系電源に入れ、音が自然になり弱音が良く聴こえる様になりましたが、十分ではありませんでした。

次にPC系電源にもアクテイブノイズフイルタ(iPurifier AC)を入れると、音がさらに自然になり、電源ノイズ対策は十分となりました。

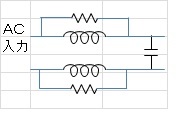

[ノイズフイルタの選択]:

市販のLCノイズフイルタを利用する場合は、オーデイオ用で音質評価の良い(悪影響の少ない)ものを使います。

市販のPC向けノイズフイルタや安くて効果の高いLCノイズフイルタは、

LC回路の共振周波数のピークによる音質への悪影響があり、アンプやDACのノイズフイルタには適しません

私が使用しているLCノイズフィルタはMJ無線と実験誌にあった安井式LCノイズフイルタを自作したもので、

Lに並列に抵抗が入っていてLC回路による共振周波数のピークを抑えています(下図)。

ノイズフイルタはオーデイオ用として正しく設計された音質評価が良い(悪影響の少ない)ものを使います。

なお、オーデイオではない器機の電源にノイズフイルタを入れる場合は、

市販の一般的なLCノイズフイルタが使えます。

電気ストーブの電源に市販の一般的なLCノイズフイルタを使っています。2000円程度で効果もかなりあります。

フイルタはTDKラムダのRSENシリーズを使いました、比較的低い周波数までノイズ低減効果があります。

このフイルタは電流などの最大定格を適切に選ぶ必要があります。

PCでも、このフィルタで効果がありました。

[iPurifier AC]:

価格が手頃なACコンエントに挿すタイプのアクテイブフイルタで、共振周波数の様なピークはなく、

広い周波数帯域で大きなノイズ抑制効果があります。アースが必要です。

なお、天板が手で触れないくらい高温になり、1年くらい使うと上部の一部が茶色になります。

小さな放熱器(1cm角程度)を天板に置けば温度が十分下がります。

【AC電源の極性】

オーデイオ系やPCでAC電源の極性を良い方に合わせないと、音が歪んだ感じになる場合があります。

オーデイオ器機で極性を明示しているものはその表示に従い、

その他の器機は1台毎に音を聴いて決めます。

モニタはPCとの関係でAC極性によりハムノイズが出る場合があり、 ノイズがある場合はAC極性を変更してノイズが無くなるか確認します。

オーデイオではない器機も、AC極性が影響する場合があります、ノイズフイルタを入れれば

AC極性の影響は小さくなります。

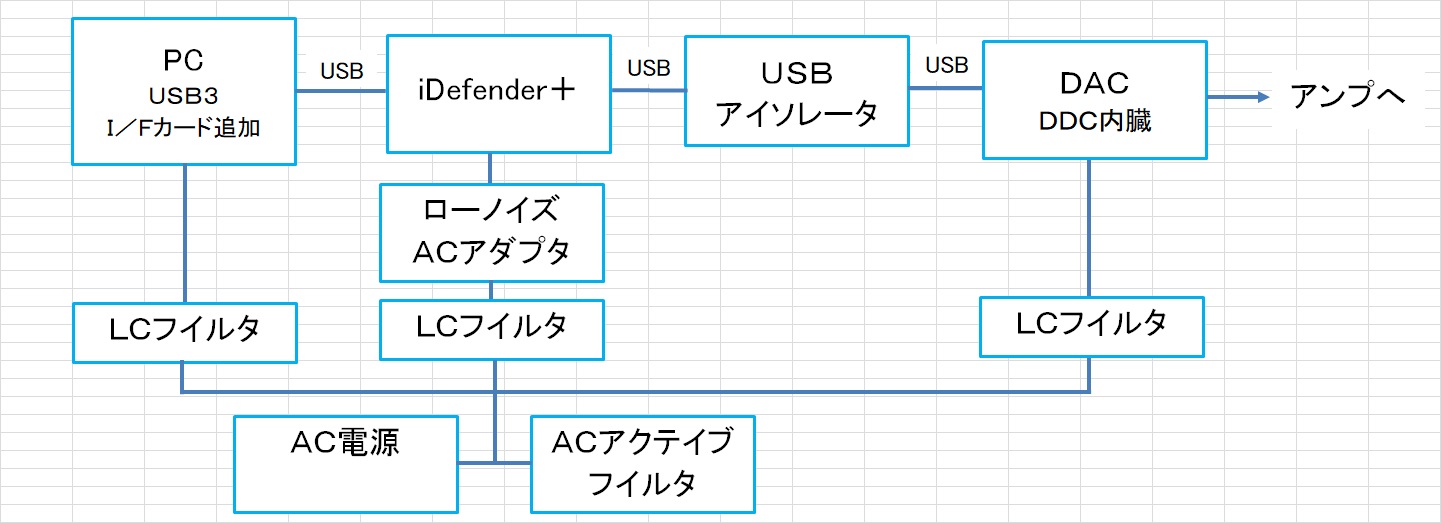

1.2 信号系(USB)ノイズ対策

【概要】

PCのUSB出力はノイズが多いため、ノイズ対策が不可欠です。

USBは電源と信号があり、どちらもノイズ対策が必要です。

PCとUSB−DAC間にノイズ対策器機を導入します。

なお、USBから同軸デジタルや光ケーブルに変換して接続する方法もありますが、

USB接続の方が音質が良かったので、現在はUSBでDACに出力しています。

同軸デジタルや光ケーブルを使う場合は、ケーブル長さやケーブル品質が大きく影響します。

【実践内容と解説】

最初はUSBから同軸デジタルに変換してDACに送っていました、最初は良いかと思いましたが、

しだいに不満が出、ケーブルを交換する等色々対策しても十分な音質は得られませんでした。

次にDACへはUSB接続として、USBノイズフィルタ機能を内臓したUSBアイソレータ

(アイファイオーデイオのiGalvanic3.0)を導入しました。

これにより音質は大きく改善しました。特に弱音がきちんと聴こえる様になります。

USBアイソレータの機能については1.3 コモンモードノイズとUSBアイソレーターを参照ください。

なお、iGalvanic3.0はUSB3.0に対応していて、USB3のケーブルを使うと長くても(2m)音質が良いことが

分かりました。USB3ケーブルはHDD用のケーブルでも十分な音質です。

なお、iGalvanic3.0とDACの間は短いUSB2ケーブルを利用しています。

USB2ケーブルを使用する場合は、できるだけ短くします(15cm以下が理想)

さらにPCのUSB出力に別電源で供給できる器機(アイファイオーデイオのiDefender+)を挿し、

別電源(アイファイオーデイオのiPower II)で供給することで、さらに音質が良くなりました(特に弱音)。

[iGalvanic3.0](製造中止)

USBアイソレータの機能と電源と信号のノイズ低減を行う器機でUSB3に対応しています。

但し、製造中止となってしまいました。これに変わるメジャーなUSBアイソレータ製品は現状見当たりません。

但し、USBアイソレータではありませんが、電源と信号のノイズ低減を行う器機として

アイファイオーデイオのiSilencer+があります。

なお、iGalvanic3.0はPCのマザーボード(ASUS:H81M-C)に付属のUSB3では正常に動作できず、

USB3インターフェースカードを導入することで正常に動作する様になりました。

[iDefender+]

USBに別電源(iPower II等)で5V電源を供給できる器機です。

PCのUSBポートに挿して使っています。

[iPower II]

オーデイオ用ローノイズ電源です。5V以外の電圧に対応したものもあります。

[アイファイオーデイオ]

こちらがほしいと思うPCオーデイオ関連の製品を次々と安価に提供しているメーカーです。

この会社の製品を使っていることを除き、当方とはなんら関係はありません。

同程度の性能・価格の他の製品は見当たらないので、この会社の製品を多く使っています。

1.3 コモンモードノイズ対策(USBアイソレーター)

【概要】

コモンモードノイズは器機間に流れる同相のノイズです。

PCとDACなど、2台以上のAC電源を使用した器機間の接続で発生し、音質に大きく影響します。

対策としては

・アイソレーターを入れる、

・光ケーブルで接続する、

・AC電源使用器機を1台以下にする

などがあります。

USBアイソレーターにはUSB2対応が主流ですがUSB3に対応した物もあります。

オーデイオ用でUSB3に対応した器機は、iGalvanic3.0(製造終了)以外には知りません。

DACがUSBアイソレーターを内臓していれば、USB接続でのコモンモードノイズ対策に

なっているばずです。

【実践内容と解説】

USBアイソレータ(アイファイオーデイオのiGalvanic3.0)を導入しました。

音質は大きく改善しました。特に弱音がきちんと聴こえる様になりました。

1.4 LANとモニタ系などのノイズ対策

【概要】

PCにLANケーブルを接続している時は、ケーブル経由でノイズがPCに入ってきます、

(PCがWifi接続にしてLANケーブル接続を無くせば、ケーブル経由での影響は無くなります。

LANケーブルを抜いて見て改善が見られる場合は、Wifi接続にする等の対策をすると良いでしょう。

モニタにビデオレコーダからHDMIケーブルなどが接続されていると、同様にノイズの影響を受ける場合があります。

【実践内容と解説】

LAN器機のAC電源にもノイズフィルタを入て良くなりましたが十分ではなく、音楽を聴く時はケーブルを抜いています

(現在はWifi接続に変更しました)。

試してみて気になる場合は、Wifi接続にする、LAN器機のAC電源にもノイズフィルタを入れる、

音楽を聴く時にLANケーブルを抜く等の対策があります。

手間や費用がかかりますが、光ケーブルを使ってノイズを遮断する方法もあります。

[追記]:LANアイソレーターとしてはとても安いLan iSilencerがアイファイオーデイオから発売(23年3月)。

使ったところ効果あります、但し無線(Wifi)接続の方が少し良い様です。

LANを常時有線接続したい場合は導入を検討すると良いでしょう。

モニタにビデオレコーダなどがHDMIなどで接続されている場合も、接続ケーブル経由でノイズがPCに

入ってきます(切り替え器を使っても、大抵はグランドが常時つながっているため影響がある)。

これもケーブルを抜いておくと、音が良くなりました。

試してみて、気になる場合は抜いておくと良いでしょう。

この2つを実施した時の変化を最初は小さい様に感じましたが、

聴きこんでいくと、

オーデイオ的な良い音から生に近い音に変わっている感じです。

2.DACとDDC

【概要】製品のDAC(DAコンバーター)には同軸や光のデジタル信号を受けDACに渡す

デジタルオーデイオレシーバーが内臓されています。

USB入力に対してはUSB信号を変換するDDC(DDコンバーター)が入っています(Dはデジタル、Aはアナログを示す)。

外付けのDDCはUSB信号を同軸や光のデジタル信号等に変換するもので、まれにI2S信号に変換できるものもあります。

【実践内容と解説】

同軸デジタルよりUSB接続の方が良い音質でした。

どちらもケーブルが短い方が音が良いです(理想は15cm以下)。

PCのUSB3出力からiGalvanic3.0に接続した場合、HD用の2mのUSB3ケーブルでも良い音でした。

なお、USB3入力に対応したDACは少ないです。

2−1.DAC

DACを選択する場合は、バーブラウンのPCM1794以降のICを使ったものが良いです(このIC以降かなり音質が向上2006年くらいから)。

ESSテクノロジーや旭化成のDACーICも多く使われています(ES9018、AK4490等)。

DACは電源回路、デジタル基板の実装、アナログ回路や基板の実装、ケースの補強などでも音が変わります。

バッテリー電源を使ったポータブルDACはコモンモードノイズには有利ですが、

力強さはAC電源を利用したDACが一般的には有利です。

製品DACは信頼性のある評判も参考にすると良いでしょう。

【実践内容と解説】

DACは自作しています(PCM1794を2個使用、高速IV変換)。アナログ回路は独自のものです。

*詳細は今後記載

2ー2.DDCとI2S接続

【概要】

DACのUSB入力でDDCとDACがI2S接続されているものが音質的に有利です。

製品DACでI2S接続か否かはオーデイオ雑誌,カタログ、WEB情報から分かる場合がありますが、

記載が無い場合も多いです。

古くない高級DACならI2S接続をしてると思います。

【実践内容と解説】

自作DACはUSB入力用にDDC基板を内臓しています。

DDCとDAC−ICはI2S接続しています。

I2S接続すると生の演奏の様な柔らかさや弱音が良く出てくる感じです。

その点ではレコードの音に近くなる感じです。

*詳細は今後記載

3.PC

PCはハードとソフトの両方で配慮が必要です。3−1.静音PC

PCは静かでないと、音楽の邪魔になります。

PCの発する雑音には冷却ファンの音とHDの音があります。

【実施内容と解説】

記録媒体をSSDにすれば、HDの音は無くなるのでお勧めです。

冷却ファンは温度による制御があるものを選び、大きなファンを低速で使うと

ファンの音が小さくなります。

【余談:WINDOWSドライブのSSD移行】

WINDOWSのある媒体をHDからSSDに変更すると、PCを変えたと思えるくらい高速化されます。

PCの再起動やスリープからの復帰はもちろんブラウザの動作やアプリの起動等、

広範囲に渡ってかなり高速化されるので快適です(SATA3で接続)。

WINDOWSのあるHDのディスククローンをSSDに作れば

WINDOWSのインストール無しでWINDOWSのドライブをSSDに移行することができます。

私はMiniTool Partition Wizard(無料版)を使いました。

WINDOWSのHD管理、BIOS等の移行関連の概要が理解できて、ある程度の注意深さがある人なら

移行可能と思います。

3−2.音の良い再生ソフト

音楽プレーヤー毎に音が異なります。

【実施内容と解説】

最初はFoobar2000を使っていましたが、Tunebrowserに変えたところ音が良くなりました。

Foobar2000の様にプレイリストを作る手間が無いのも良いです。

又、TunebrowserはスマホのアプリのLINN kazooを使うと

スマホから再生/停止や音量調整できるのも便利です。

3ー3.CD読込はエラーに注意

CD読込では読込エラーが発生していて、ノイズや音質劣化の原因となる場合があります。

エラーの頻度はCDの状態や読込装置によります。

ピュアリード機能を使えば、高価なCDプレーヤ以上に正確なCD情報を安価に得ることができます。

【実施内容と解説】

CD読込(リッピング)はパイオニアのピュアリード機能付きのブルーレイドライブを

使用しています。他の装置よりエラーの少ない読込が可能です。

従来はパイオニアのドライブに付属していたPower2Goというソフトで読込していましたが、

現在はCURERipperというソフトで読込をしています。

CURERipperはパイオニアのピュアリード機能に対応していて、

Power2Goと違いCDの付帯情報が読み込まれる点で便利です。

パイオニアのピュアリード機能を使い(パーフェクトに設定して)読み込むと,

大抵のCDは正確に読み込むことができます。

CDプレーヤではエラーが多くて聞くに堪えないCD(4枚)がCURERipperとピュアリードにより

エラー無しで読み込む事ができています。

一方でCURERipperとピュアリードでも読み込めないCDも1枚あります。

【解説】

音楽CDはデータCDと異なり、エラー補正は十分ではありません(補正できないエラーはデータ補間される)。

音楽CDは長時間の演奏を記録するために、エラー補正の妥協をする仕様としたためです。

CURERipperだと、補正できないエラーの有無を確認できます。

3−4.保存メデイアはSSD

保存メデイアで音が変わります。

【実施内容と解説】

CDデータの保存メデイアは良い方から

内臓SSD(SATA3)←外付SSD(USB3)←外付USBメモリ(USB3)←外付USBメモリ(USB2)←内臓HD

の順番で音が良いと感じました。

HD以外の差は、しばらく聴いてみて分かる程度です。

HDは最初、低音の厚みがあって良さそうに思いましたが、SSDの方が生の演奏の音に近い感じです。

HDは元には無い音が付加されていると思います。

3−5.再生時の配慮

音楽プレーヤの再生時には、ブラウザやメール等、他のソフトはできれば終了しておくのが良いです。

冷却フアンの音を小さくしたり、再生中に割り込みで雑音が入るのを避けるためです。

[番外] ハイレゾとCDはどれくらい違うのか?

ハイレゾとCDの音の違いは、主に音源のダイナミックレンジに依存します。

クラシック音楽の演奏は最小音と最大音の差がかなり大きい場合が多く、

CDの16bitで聴ける様にするためにCDのエンジニアは苦心していると思います。

これがハイレゾの24bitだと大分楽になるはずです(8bitの違いは256倍)。

同じ音源でも、24bitと16bitでは強音や弱音の処理が違うはずなので単純には比較できません。

違いが分かる例ではマーラ6番ラトル指揮ベルリンフィルの最後のハンマーの音は跳びぬけて大きく、

ハイレゾの音は強烈です(この演奏のハイレゾは、プライムシートで聴けましたが、

プライムシートは2023年1月で閉鎖してしまいました)。

一方で、音楽に浸ってしまえば、CD(16bit)でも十分と思います。

逆に、16bitの音源から24bitや32bitに変換するのは単純処理で可能です。

この場合、処理にもよると思いますが、24bitなどに変換した方が少し良いと思います。

TunebrowserではCD音源を32bitにして出力しているみたいで(DDCやDACによるはず)、

そのためかTunebrowserで音量を下げた場合でも音質劣化が少ないと感じています。

[番外] CDプレーヤー、ネットワークプレーヤーとの選択

PCオーデイオは再生ソフトを変えたり、DACやDDCを変えたりなど

色々な変更により音質改善ができる半面、いい音が出るまでに手間がかかり

知識や経験もある程度必要です。

一般的なCDプレーヤーは比較的手間がかからない半面、自分で音質改善できる範囲が限定されます。

ネットワークプレーヤーはその中間です。

自分で設定するのに自信がなかったり、手間を避けたい人はCDプレーヤーが

良いと思います。

既にPCを持っていて、自分で音質改善を色々試してみたい人にはPCオーデイオが

お勧めです。

比較的簡単に導入できて、ある程度の発展性もあるのがネットワークプレーヤーと思います。

お金がないけど良い音が聴きたい人はネットワークプレーヤーか、

PCオーデイオ(PCを持っている場合)がお勧めです。

なお、上記1.1の電源対策はCDプレーヤーやネットワークプレーヤーもほぼ共通です。

ネットワークプレーヤーでもリッピングをPCで行う場合、上記3-3のリッピング対応は共通です。

[番外] アナログとデジタルの音の特徴

アナログといってもADプレーヤー(カートリッジ、アーム、ターンテーブル)やイコライザーアンプなど

によって音がかなり変わるので一概には言えませんが、

おおまかには、デジタルに比べてアナログは柔らかで繊細な音を出しやすく、

音を消化してを楽しく聴かせてくれる様に思います。

コンサートなどの生の音に近いと思うのはCD、アナログは本来の音を出した様な感じ。

デジタルを改善していくと、アナログの音に近くなる感じです。

デジタル系を改善して、これで完全にアナログを超えたなと思ってアナログを聴くと、

やっぱりアナログはいいなあと思うことを何回も経験しています。

現状ではデジタルも十分楽しめる様になり手軽でもあるのでアナログを聴くのはまれです。

デジタルはアンプやスピーカーの欠点をさらけ出す様なところがありますが、

アナログだとあまり気にならない傾向があります。

*****今後2.DACとDDCや3.PCなど追記・改定予定です。*****

TOP

KUROのホームページ

リンクはフリーです。

上記記載中の分を早く読みたい、ここが知りたい等ありましたら下記に連絡ください。

早めに記載する様に努力します。

管理人への

E−MAIL

はこちら